- 「Javaのコンストラクタとは?」

- 「コンストラクタの書き方を知りたい」

本記事ではこれらのお悩みを解決していきます!

Javaをメインにしている現役エンジニアです。

自分が苦労したあの頃を思い出しながら、プログラミングに関する記事を初心者向けに発信しています!

コンストラクタとは

コンストラクタとは、クラスをnew(インスタンス化)したときに必ず実行されるメソッドのことです。

newしたら必ず実行されるという特徴から、以下のような用途で使われます。

- 変数を初期化する

- 変数に初期値を代入する

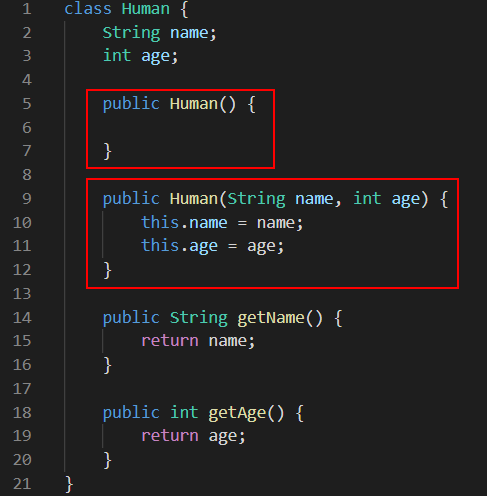

ちなみに、コンストラクタとはこの部分のことですよ!

Javaのコンストラクタの書き方

Javaのコンストラクタには以下の基本的なルールがあります。

[クラス名と同じ名前] () { }

どこかで見たことがあるような形ですよね。

そうです。メソッドの書き方ととても似ています。

class Human {

String name;

// コンストラクタ

public Human() {

}

// メソッド

public String getName() {

return this.name;

}

}しかし、もう違いにはお気づきのことでしょう。

メソッドとは違い、コンストラクタには「戻り値の型」の部分が書かれていません。

戻り値の型とは、"void"とか"String"とか、メソッド名の前についているアレですね。

そもそもコンストラクタ内でreturnを書くことができないので、間違えて書かないように気を付けましょう。

Javaのコンストラクタのルール

次に、コンストラクタのルールについてご紹介します。

ルール1: 必須ではない

最初のルールですが、実はコンストラクタは必ず必要なわけではありません。

そのため、初期化または初期代入したいものがない場合は、書かなくても大丈夫です。

※正確には、Javaのクラスにはコンストラクタは必須なので、書かなかった場合は「何もしない」というコンストラクタを追加してくれています。

ルール2: 複数のコンストラクタを使い分けられる

コンストラクタは2つ以上書くことが可能です。

その場合は、必ず引数の数が違うコンストラクタを作成しましょう。

冒頭のサンプルコードのような形ですね。

class Human() {

String name;

int age;

// 引数0個

public Human() {

}

// 引数2個

public Human(String name, int age) {

this.name = name;

this.age = age;

}

}この場合、newされるときに渡される値が0個か2個かによって、実行されるコンストラクタが変わります。

呼び出す側は、コンストラクタの引数の数に合わせた呼び出しをしないとエラーが出るので気を付けましょう。

class Main {

public static void main(String[] args) {

Human h1 = new Human(); // 引数0個のコンストラクタが実行される

Hunan h2 = new Human("田中太郎", 25); // 引数2個のコンストラクタが実行される

Human h3 = new Human("田中太郎") // ×エラー

Human h3 = new Human("田中太郎", 25, "ケーキが好き") // ×エラー

}

}ルール3: returnと戻り値の型を書いてはいけない

先ほども少しお話ししましたが、コンストラクタではreturnを書いてはいけません。

returnしないので、戻り値の型を書いてもいけません。

class Human {

String name;

public Human() {

return name; // ×エラー

}

}Javaのコンストラクタの使い方:応用編

以上でコンストラクタの基本的な使い方は学びました。

しかし実は、コンストラクタにはその他の使い方があります。

this()やsuper()といった書き方です。

こちらは応用的な使い方なので、また別記事で紹介したいと思います。

まとめ

Javaのコンストラクタの使い方とルールをご紹介しました。

コンストラクタとはnewすると必ず実行される部分でしたね。

また、書き方のルールもあるので、ぜひ使いながら慣れていってほしいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。